チームチェス選手権2024_参加記(Ueda)

目的

チェスが心理戦であることの証明

心理戦の要素を最大化するための方法の考案

有用であることの実験と結果

誰でも活用でき、棋力が向上するように

Ueda

京都のとある大学に通う2回生

「心理学部」

チェスを初めて3年、ネットでひたすらに1万局の対局数を重ねて、

バレットをやってきた。

「すべては、守るために。」

9月28日(土)29日(日)に東京の「きゅりあん」で行われた

「全日本チームチェス選手権2024」に京大チームとして参加してきました。

京大チームの参加メンバーは5名

全体のチーム数は54チーム

参加者は247名

国内最大規模の大会でした。

目次

序章

1 ことの始まり

「とある研究会での連絡事項」

2 大会に向けての研究会

「カタランとの出会い」

3 柳井さんとのインスタのやり取りと葛藤

第一章 Day1

4 Day1

「当日の会場の雰囲気」

5 Day1 R1

「大ブランダー」

6 Day1 R3

「オープニングの構造ミス」

7 Day1 夕食

8 Day1 夜

「背負っているのはチームとしての責任であり、ただの戦績ではないこと」

第二章 Day2

9 Day2 R4

「狙いの切り替え」

10 Day2 R6

「手のひら」

11 Day2 夕食

序章

1 ことの始まり 「とある研究会での連絡事項」

とある研究会での出来事。

その日は別の大会に参加していて研究会に参加していなかった部長の荒木さんから、

柳井さんに電話がかかってきた。そして、

柳井さん「チーム選手権という大会があって京大チームとしてエントリーするんだけど、正直な話、人が足りていないから困ってるんですよね。」

「もし、皆さんに興味があれば、ぜひ参加してみてください。後から、連絡くれても全然大丈夫だよ。」

京大チェスサークルの例会に参加し始めて、半年。

ネットでチェスを初めて3年。

正直、めっちゃ大会に参加してみたい、、、。

でも、懸念は一つ。

「大会には参加してみたいんですけど、荒木さんや柳井さんが稼いだ勝ちを僕の負けで相殺してしまうのは、さすがに申し訳が立たないんですよね、、、笑」

「それは、全然気にしなくていいよ!俺も荒木も全然負ける可能性はあるし、気軽に参加してくれていいよ!小学生チームも多く参加するような大会だからカジュアルな大会で勝てる試合も多いと思うよ!」

・・・まじか、熱い!・・・

翌日

8月12日16:27 (スタバでコーヒタイム)

インスタにて

「正直、めっちゃ大会参加してみたいんですけど、参加してもいいんですかね?

大会参加するにあたって何をしておけばいいんでしょうか?」

柳井さん「もちろん!上田君が参加してくれるなら助かるわ

参加に必要なことは手続きと強くなること。

手続きは時間に余裕があるし、わからんことあったら聞いてくれれば大丈夫だよ。」

ということで、よし!参加決定!

これでみんなと仲良くなれたらうれしいし、

大会でいい結果を残せれば、最高!

とりあえず、読書でもしよーと!

コーヒー旨!

2 大会に向けての研究会 「カタランとの出会い」

荒木さん「上田君が参加してくれるとは、意外やったわ。」

「え!ほんとですか、でも大会に出てみたかったんですよね!」

「じゃあ夏休みやし、一日十時間はチェスの勉強だね!(⌒∇⌒)」

「、、、!?」

研究会1日目、30+30の対局を実際にやってみることになりました。

僕の対戦相手はチームメンバーのチョーさん。

正直、柳井さんと荒木さんには勝てないけど、

まぁその次くらいで自分も強いんじゃないか?

いけるいける!

結果

ぼろ負け、、、。

柳井さんと荒木さんに見守られながら棋譜検討。

荒木さん「これ、オープニングが怪しくね、、、柳井どう思う?」

「俺は、c4つけてるからありやと思うけど、難しい定跡だよね、マイナーだからしっかり研究すれば意表をつけるんじゃないかな。」

当時僕が使っていたオープニングは、初手b3から始まるラーセンオープニング

もちろん1万局愛用した、お気に入りの武器だった。

荒木さん「上田君は、オープニングを変えるつもりはない?」

「!?、、、んー、まぁ、変えても、全然あの、はい、、、。」

・・・3年間の相棒、さようなら、今までありがとう。涙・・・

「どんなオープニングを使いたいの?」

・・・僕の人生哲学は、守るための強さ・・・

「ディフェンシブな棋風で、相手の攻撃を圧殺して、最終的なポーンプロモーションまで堅実な立ち回りができるオープニングがいいです!」

「じゃあ、カタランオープニングがいいんじゃない?」

3 柳井さんとのインスタのやり取りと葛藤

僕は黒でもB6を打ち、白の戦略を応用できるようにして、オープニングの勉強量を減らし、ミドルゲームとエンドゲームに最速で行けるように、勉強することを目的としていた。

そのため、オープニングのトラップに対する知識と研究での対策をできる限り避けてきていた。

そして、この前の研究会で、オープニングの構造ミスがミドルゲームにも響いており、そのために負けてしまったことが明らかになってしまった。

定跡と向き合わなければならない、、、。

この大会に1万局の相棒と共に出られない、そして、

チーム選手権として、もし自分が負けたらチームの足を引っ張ってしまう。

ひいては、普段の研究会でも合わせる顔がない。

何より、自分が今まで、守るための強さを体現するためにと努力してきたチェスで、

チームのみんなに迷惑をかけることがあってはいけない。

今から定跡を勉強して大会に間に合うのだろうか。

不安に足がすくみ、責任の重圧がいまさらながらに、後悔へと変わろうとしていた。

「そういえば自分の弱点は定跡だった。わかっていたのに、、、。」

8月19日0:47

インスタにて

「柳井さん、相談しても大丈夫ですか?

カタランの定跡の研究を

①棋譜ならべ50局

②実戦20局

③棋譜解析20局

8月中の1ヶ月で白盤の研究をする計画を立てました。

しかし、黒盤への対策ができそうにないので、以下のように考えてみたのですが、、、

どうするのが良いでしょうか。

①カタランを研究して白盤はさせるようにする。

カタランを研究してB3よりも強くなればOK

②黒盤はB6を研究するしかない、、、

今から1か月でカタランを習得できるかどうか、さらに、白の様々な応手に対策を設ける黒盤は今からだと間に合いそうにない、、、

B6ならパフォーマンスとしてLichess2000は出せる

③欠場した方が良いかどうか

④あるいは、参加の数を減らしてもらうか、もしできるなら白盤だけにしてもらうか

どうするのが良いでしょうか、、、!

参加してもいいんでしょうか、、、!」

柳井さん「おーすごいな」

「まぁオープニングに関してはカタランもB6も幅広く戦略の方針を知ることを最優先にしたらいいんじゃないかな

大会の準備って意味なら地力を高める(タクティックスとかエンドとか)で十分な対策になると思うよ

当日の欠場はそんなに気にしなくていいよ」

「了解です!

オープニングの戦略の意図(カタラン+B6)を最大化できるようにすることと、エンドゲームの強化をメインに優先順位を立てていこうと思います!

ありがとうございます!」

第1章 Day1

4 Day1 「当日の会場の雰囲気」

8月28日(土)10:10から開会式

当日の会場に少し早く到着して、自分の席に荷物を置いた。

会場には247名の参加者が集まっており、にぎやかでありながら、緊張がそっと会場を包んでいた。

そして、今までネットで「チェス」と検索すると出てきたビッグネームや、YouTubeで「チェス」の動画を検索したらヒットした有名人たちが、今、目の前にいる。

自分が参加する大会の重圧が肩にのしかかり、参加できる喜びが心から込み上げてきた。

今までのすべてをかけて、戦い抜いてやる。

5 Day1 R1 「大ブランダー」

対戦相手

「Chiba Chess Shinken Group」

意気込み

初めての大会、初試合、自分の今までのチェスとの向き合い方と思いが試される。

対戦相手は自分よりも遥かに格上。

覚悟を決めろ。

試合展開

定跡はビショップをb7にフィアンケットする「オーウェンズディフェンス」

白にセンターを支配させた後に反撃を狙うハイパーモダンな定跡。

オープニングの原則であるセンター支配を遅らせることで、

予想外の展開を引き起こすことが特徴。

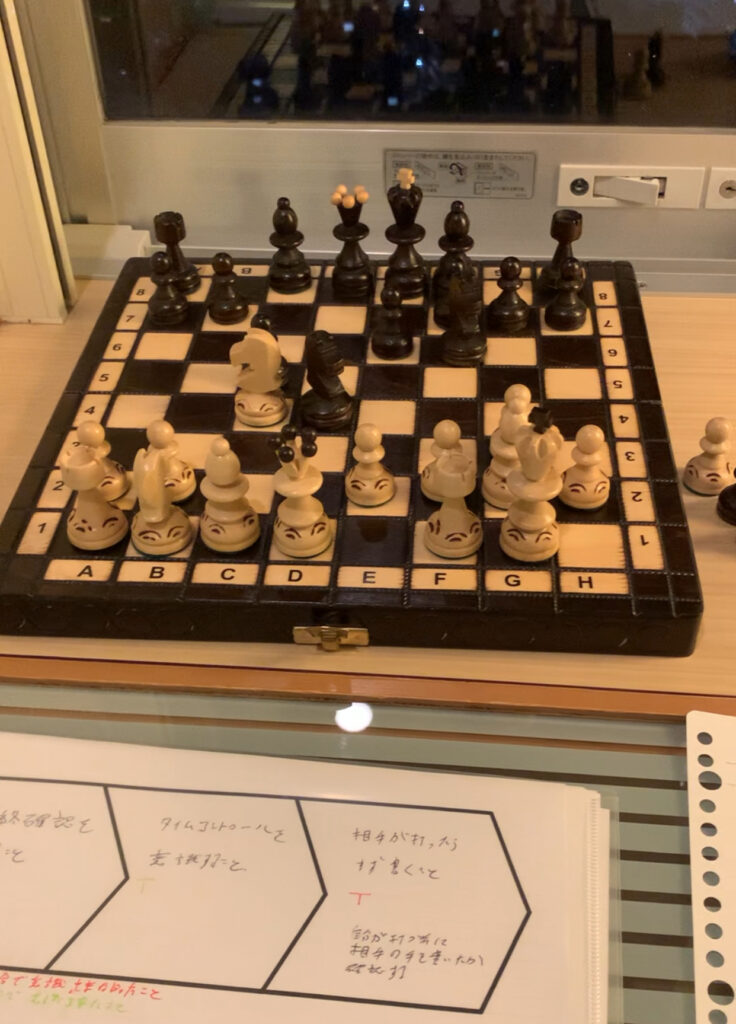

画像は10.Qd2

相手がf3ナイトを支えていたクイーンをd2へ移動した。

もし、eポーンをついてきたら、どこかの拍子でビショップでナイトをテイクし、敵のキング前のポーン形を崩せるのではないか?

そんな思いが頭に浮かんだ。

画像は13…Bxf3??

落ち着いて計算をすれば、誰もが悪手であることがわかる。

どうしてこの手を指してしまったのだろうか。

時間の使い方、戦略にとらわれていた、計算手順が錯誤した。

それら全てが要因だろう。

そこから、一切ミスなく指したが、

当然敵も堅実に対応。

そして、勝ち筋が一切絶たれ、投了。

結果

「Bxc3」敵のキングの守りを崩すことを狙いとしていた。

この手を指してしまった時、

失望と恐怖に押しつぶされそうになった。

なんて愚かな手を指してしまったのか。

考察

この試合の結果をチームのメンバーに話した時、荒木さんからは「もっとしっかり時間を使うといいよ。上手いプレイヤーになってくると、しっかりと時間を使って考えてくるからね。」という助言をいただいた。

ミスにつながる思考プロセスの見直しと時間の使い方の見直しが修正のテーマになる。

6 Day1 R3 「オープニングの構造ミス」

対戦相手

「Capture」

意気込み

R2でチームは勝利、そして強敵が回ってくるR 3。

またしても、自分よりも遥かに格上。

そして、対戦相手は大会で荒木さんとカタランでバチバチにやり合ったことがある相手。

R1での失敗を改め、「堅実に時間を使うこと」をテーマにしよう。

試合展開

定跡は白が、d4、c4、g3と指して、ビショップをg2にフィアンケットする

「カタランオープニング」

ポジショナルなアドバンテージを確保することが特徴。

画像は7…a6 8.Nbd2

もし敵が、b5を指してくれば、きっとg2ビショップの効きが最大化するだろう。

そう判断し、ナイトの展開を優先してしまった。

しかし、敵のクイーンサイドでの駒組みとして、a6,b5,c4のポーンチェーンはとても強力なアドバンテージとなるのである。

画像は10.Re1

戦略として、d4e4ポーンはセンターを支配し、優位なポジショナルを確立できると判断していた。

どうして

それは、c4ポーンをギャンビットした代償として、センター支配に拘ってしまったのだ。

しかし、カタランオープニングの黒盤の戦略はクイーンサイドのポーンマジョリティを活かした、クイーンサイドアタックである。

この時点で、b3をついて黒のクイーンサイドアタックを崩すプランが最善であったのだ。

画像は20…Bg5

結局、カタランの強みであるg2ビショップは交換されてしまい、センターは崩され、黒のクイーンサイドのポーンチェーンを起点にピースを優位なポジションに展開されてしまった。

その後はピースの交換が続き、白の最後の攻撃である、キングサイドアタックのポーンの進軍虚しく、黒のアドバンテージを拡大されて、敗北を喫した。

結果

確かに大きなミスをしたわけではない。

それでも定跡の狙いとして、構造に大きな欠陥を作ってしまった。

それが敗北に繋がったのである。

考察

対戦相手と、局後検討をしていた時、a4をつくアイデア、クイーンで取り返すアイデア、黒のクイーンサイドでのポーンチェーンは非常に強固になることを教わった。

そして、

「カタランは絶対に通用する定跡だから、研究すると強くなるよ!」

という言葉をかけていただいた。 自分にとって、とても深い学びと定跡を研究する活力になりました。

7 Day1 夕食

一日目が終了、個人では2敗、チームとしては1勝2敗。

自分よりも格上ばかりの今大会において、

松原さんには「胸を借りるぐらいの気持ちで全力を尽くせれば大丈夫だよ。」

と声をかけてもらっていた。

R1に比べてR3ではしっかりとミスを減らすことができたことも自分の成長を感じられて満足感もあった。

でも、

それでも、

勝ちたかった。

2試合とも死力を尽くして戦った。

自分の信念のために、チームのために。

そして、1番ボードで今大会におけるトップレベルの選手たちを相手に善戦を繰り広げた柳井さん。一日目では、勝利には惜しくもつながらず、悔しい思いをしていた。

自分が大会に向けて心が折れそうになった時に励ましてくれた。

自分が研究会で負けることがあっても、信じて期待してくれた。

そんな柳井さんの落ち込んでいる姿を見て、

背負っているのはチームとして個人としてのただの戦績、勝利の数ではない、

背景にある「みんなの思い」であり、「責任」だと強く思った。

絶対に勝つ。死んでも勝つ。

8 Day1 夜 「背負っているのはチームとしての責任であり、ただの戦績ではないこと」

僕は、ホテルに戻り、一人今日の大会のミスを分析していた。

そして、今大会において一つ大きな成長につなげるためのテーマを掲げていた。

それは「心理戦」である。

心理戦とはどういうことだろうか?

さて、

それでは、少しだけ心理学の話をさせていただきます。

皆さんはこんな画像を見たことがあるのではないでしょうか?

これはルビンの壺と言います。

デンマークの心理学者エドガー・ルビンが1915年に提唱した有名な錯視の図形です。

中央に壺の形が描かれています。

背景には2つの人間の顔が向かい合っているようにも見えます。

見る人は、「壺」か「向かい合う顔」のどちらかを認識しますが、一度に両方を見ることは難しいという性質があります。

この図形は人が認知をする時に、

どのように注意を向けるかの意識と、

見ているものをどのように解釈するかは、

その時の意識や視点によって変わることを示しています。

そして、皆さんにも、絶対に経験があること。

皆さんはチェスでこのような場面に遭遇して、

「どうしてこんなことに、、、」と後悔したことが多々あると思います。

それは、自分の読み筋をひたすらに計算して、

「これならどうだ、いやダメか、ではこっちの手ならいけるのではないか、

あ、これがあるからダメか、そーか、じゃあ、やっぱりこの手にするか」

よし!打った!

え、まって、フォークあるやん、、、。

最悪、、、。

まじで、なんで、今気づくねん、、、。

そうです、このありがちなミス。

どうしてこのようなミスが起こるのでしょうか。

それは、人の認識が注意を向けた対象を背景から識別して、図として認識する性質があるからです。図とは認識されず、背景と認識されてしまえば、注意深く意識することがとても難しくなります。

だからこそ、ルビンの壺において「壺」と「向かい合う顔」を一度に同時に見ることができなかったわけです。

そこで、チェスを心理学における人の認知の性質から、ミスのパターンには一手一手の意識が何に向いていたかを分析することで、

その時に「図」となっていた「焦点」と、

「背景」になっていた「ミス」を、

言語化して、意識化し、ミスを類型化して、

ミスの修正につなげる学習プロセスを考案しました。

題して、「矢羽根チェス」

矢羽根チェス大/矢羽根チェス小

矢羽根チェスの説明

矢羽根という図は、一連のプロセスを俯瞰して、改善するための図です。

ビジネスシーンなどで、既存の作業プロセスを矢羽根で整理し、無駄な手順を省くことや、新たな手順を追加することによって、作業の効率化と改善を意図した図です。

そこで、チェスの試合を通してブランダーとなった指し手に注目し、その一手を指すにいたる思考プロセスを1から矢羽根に書き入れていきます。

そして、ブランダーとなった理由を検討し、どのような思考手順が追加されれば、そのミスが防げただろうかを導き出していくのです。

ダウンロード

活用の方法

僕が今大会において実践した例を示します。

矢羽根チェス①②「マスターの思考手順」

まず、YouTubeで今大会の30+30に近いタイムレンジでマスターがプレイしている、プレイ動画を検索しました。

そして、試合の一手一手に対して、実際に対局しながら言語化されている動画を選択します。

そこで、マスターはどのような思考プロセスをたどり、一手を指すに至るのか、

矢羽根チェスを使い分析します。

矢羽根チェス③④「自分のミス」

次に、研究会で30+30の試合を実際に何局か指し、各試合で指してしまったブランダーについて、どうしてそのブランダーを指すに至ったのかを矢羽根チェスを使い分析しました。

矢羽根チェス⑤⑥「理想の思考手順」

最後に、step①とstep②の思考プロセスを比較して、自分のミスと、マスターはどのようにしてミスを回避しているのかを参考にして、理想の思考プロセスを矢羽根チェスに書き出す。

実際に大会に持っていき、さらに、Day1でのブランダーについても分析して、改善案を理想のプロセスを書いた矢羽根チェスに追記していきました。

手順

①マスターの思考手順を矢羽根チェスに書き出す

②自分のミスの傾向を矢羽根チェスに書き出し分析する

③マスターの思考手順と自分の思考手順の欠陥を比較し、理想の思考手順を矢羽根チェスに書き出す

④理想の思考手順が実際に定着するように、繰り返し意識してチェスをする

そして、本当の心理戦とは、これらの認識のミスを防ぐために、様々な視点を限られた時間内で計算し、相手よりも正確で多角的な計算をやってのけることだ。

相手のプレッシャーと迫りくる時間の中で。

そこが、勝負のカギを握る。

だから、チェスは心理戦である。

それは自分のミスや思考プロセスと向き合うことであり、相手に対して複雑な局面を打ち、考えさせることで相手の思考の構造の欠陥を導き出すプロセスのことである。

そこには時間という魔の手と局面のプレッシャーが有効に働くのである。

第2章 Day2

9 Day2 R4 「狙いの切り替え」

対戦相手

「Tokyo Bilingul Chess Club B」

意気込み

今日勝てなければ、何のために、大会に来たんだ。

試合展開

定跡はビショップをb7にフィアンケットする「オーウェンズディフェンス」

白にセンターを支配させた後に反撃を狙うハイパーモダンな定跡。

オープニングの原則であるセンター支配を遅らせることで、

予想外の展開を引き起こすことが特徴。

画像は18.Nd5

オープニングは堅実に駒組をし、互いにピースを良いポジショナルに配置していった。

そして、ここでピースアップすることになる。

画像は43…Bf1

ここで新たな狙いとなるg2の弱点に焦点を合わせた。

このことは、ポーンプロモーションを狙っていたcポーンから、白キングをチェックメイトする戦略へと移行する契機となった。

画像は48…Kf7

堅実に、確実に、自分を信じて、チェックメイトへ。

結果

チェス人生初めての、大会での初勝利。

ポーンプロモーション、チェックメイトまでの道のりが、いつものチェスの10倍にも感じられた。

緊張と不安が全身を覆っていたが、それでも頭だけは冷静に動かした。

試合が終わり対戦相手との握手。

緊張の緩和と安堵。

席を立つと、初めて、後ろで荒木さんが見守っていてくれたことを知った。

他の対戦中の試合を邪魔しないように、

静かに、固く握手を交わした。

疲労と安堵の思いとは裏腹に、熱い想いで心が満たされた。

考察

大会に出場するという経験は、 必ず大きな成長に繋がることを実感した。

10 Day2 R6 「手のひら」

対戦相手

「Osaka Abeno Chess Club」

意気込み

今大会最終ラウンド。

R 3で教わった、クイーンサイドのポーンに気をつけながら、センターを大切に、カタランの強みを絶対に活かす!

試合展開

定跡は白が、d4、c4、g3と指して、ビショップをg2にフィアンケットする

「カタランオープニング」

ポジショナルなアドバンテージを確保することが特徴。

画像は8.Bb2

センターポーンを交換し、ナイトが中央に。

そして、bのナイトを中央ナイトの支えとなる位置に移動したい。

そこでナイトをd2からf3に展開するプランを考えた。

それならば、cのビショップはどこに展開しようか。

もしf4に展開してしまうと、eポーンを突きやすくなってしまう。

今大会、最終ラウンド。

下手な手を打って戦略的な敗北はもうたくさんだ。

すると、心の中に声が聞こえてきた。

聞き慣れた声だった。

「…b3…!!」

ラーセンオープニングの声だ。

よし、ならば良いだろう。

こうなったら、両ウィング、ダブルフィアンケットだ!

画像は21.Bxe4

そしてクイーンサイドのポーンを展開していき、エリアを確保した。

さらに、黒のナイトがe4に!

ここはビショップで取って相手にダブルポーンを作るチャンスに違いない!

さらに、クイーンサイドのポーンが進んでいく温床にもなるだろう。

カタランのビショップを切る価値があると判断した。

後日、チームメンバーと検討した時、この敵のポーンは確かにダブルポーンだが、ビショップのダイアゴナルが背景に潜んでいる。

つまり、eポーンの進軍を阻止しなければ、敵のb7ビショップのダイアゴナルが脅威となってしまうのだ。

そのため、白はピースでeポーンの進軍を阻止し続けなければならないことになる。

故に、白にとっては良くない選択だったのだ。

画像は37.Qd2

白は順調にクイーンサイドでポーンを展開し、a〜dのポーンの進軍は止まらないように見えた。

白は行け行け押せ押せと勢いが止まらない、そう思えた。

そして、

あろうことか、白は、

禁断のキングサイドのポーンまでも、進軍し始めたではないか!

黒は待ってましたと言わんばかりに、白のクイーンサイドのポーンアタックを止めた。

そして、キングサイドアタックへと狙いを切り替えたのである。

まさか、そんなまさか。

ここから、巻き返されるのか。

fファイルにルークを重ねられ、

白はクイーンサイドアタックに夢中なピース達をなんとか、キングサイドへ引き戻す。

画像は39.Re2

そして、黒の恐ろしい狙いが明らかになる。

クイーンサイドのポーンを阻止するためと思われた、黒クイーンは見事にf1を攻撃しており、ルークとの連携で今にもチェックメイトをちらつかせている。

さらに、「fxe5」

軽視していた、弱点と思っていた、黒のダブルポーンは、

この手を持って「連結パスポーン」となったのである。

まさに、最弱が最強へと変貌を遂げたのだ。

画像は50.Qe3

そして、試合は黒の連結パスポーンが止まらない。

チェックメイトを阻止しながらピースの交換を狙うが、堅実に躱わされる。

残り時間は互いに30秒を切る。

そして、試合は黒が時間切れとなり、終結することとなる。

結果

ミドルゲームでは、クイーンサイドの構造が強くて、きっと白がいいだろう!

やりたいことが全部できるぞ!

そう思っていた。

しかし、エンジンの検討をかけてみると、評価は終始黒良し。

気づけないほどの棋力差を後になってひしひしと実感した。

全ては対戦相手の手のひらの上で踊らされていたのである。

考察

今回の試合は確実に局面では負けていた。

クイーンサイドでのポーンはしっかりと止められ、白のキングサイドのポーン形を崩してしまったことが敗着の手となり、キングサイドアタックによって、黒のf1への狙い、連結パスポーンが受からない。

次は必ず、局面でも勝てるようにチェスの勉強に精進していきます。

11 Day2 夕食

これで2日間にわたる大会が終了。

結果は、

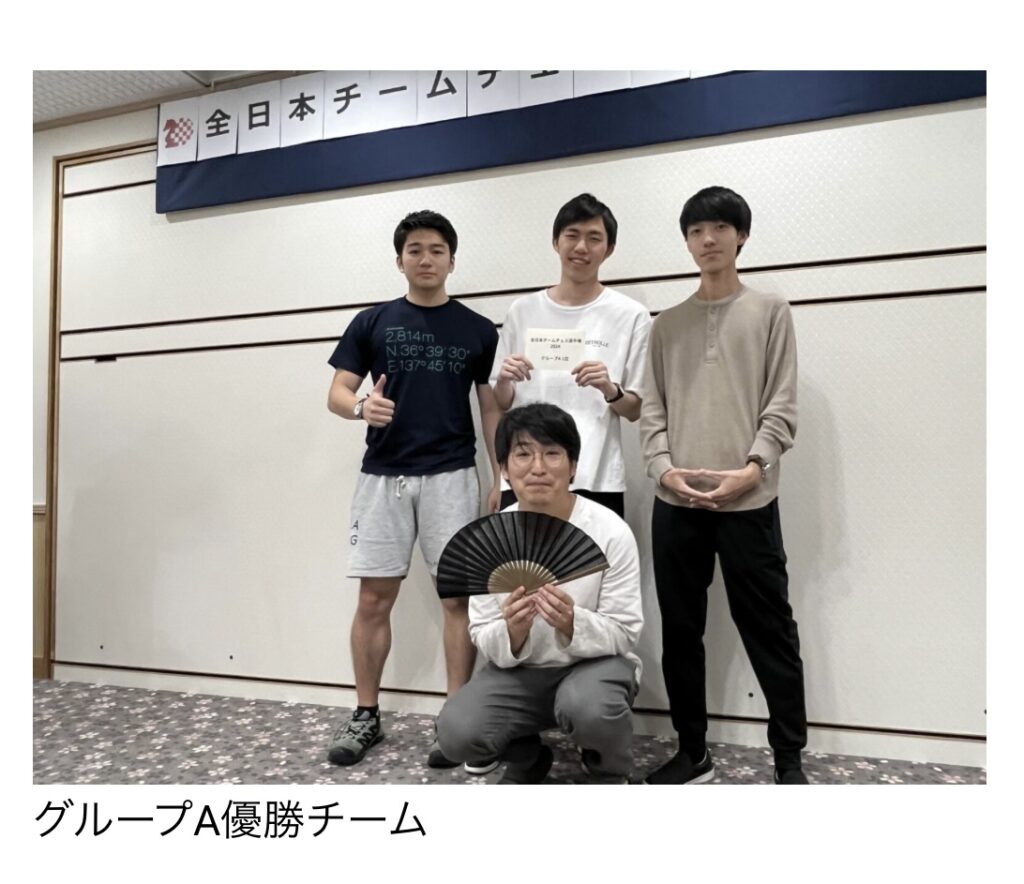

チームとしては4勝2敗でカテゴリーA優勝!

全体では10位で、学生チームとしては3位でした。

1日目をバネに2日目では、チーム3戦全勝!

チームメイト5人とも負けなしでした!

個人としては、2勝2敗で指分けることができた。

そして、チームのカテゴリーA優勝を守り抜くことができた。

みんなで夕食をとり、互いの勝利を認め合い、

チームとしてのカテゴリーA優勝を祝祭しました。

大会を通して大きな成長を実感し、

改めて、大会のすばらしさと、成長できる機会に感謝しました。

そして、夕食後は終電に間に合うように各自でそれぞれ帰路をたどる。

少しだけ同じ帰り道だった柳井さん

「柳井さん、僕、大会に参加してよかったです!」

「そう聞けて、本当によかったよ!また、ブログ楽しみにしてるね。」

「はい!じゃあ、お疲れ様です!」

「お疲れさまー!また研究会で!」

END

コメント